GRÜNDUNG UND ERSTES JAHRZEHNT

1971-1980

Bei Gründung der EFH wurde die frühere Sozialschule Teil einer neuen, großen Institution, der die Kirchen insgesamt sieben weitere Ausbildungsstätten angliederten. Sie wurden in drei Fachbereichen zusammengefasst und auf Hochschulniveau gehoben:

Im FACHBEREICH SOZIALWESEN I wurde die Höhere Fachschule für Sozialarbeit – Evangelische Sozialschule mit der Höheren Fachschule für Sozialarbeit in Köln-Rodenkirchen zusammengelegt. Lehrende und Studierende aus Köln wechselten zum Standort Bochum.

Im FACHBEREICH SOZIALWESEN II wurde die Höhere Fachschule für Sozialpädagogik des Diakoniewerkes Kaiserswerth in Düsseldorf mit dem Institut für Heilpädagogik in Bethel zusammengelegt. In Kaiserswerth war 1947 das Jugendleiterinnenseminar aus Bethanien/Berlin aufgenommen worden. 1966 wurde das Seminar zur Höheren Fachschule mit dreijähriger Ausbildungszeit – eine von vier Modelleinrichtungen in NRW. Sie baute auf die dortige Fachschulausbildung zur Erzieherin auf. In Bielefeld existierte eine „Höhere Fachschule besonderer Art“ mit einjähriger Weiterbildung zur Heilpädagog_in. Diese Ausbildung wurde 1971 zunächst ein Aufbaustudiengang, ab 1975 wurde er eigenständig.

FACHBEREICH III Das früher zur Sozialschule Bochum gehörende Seminar für Katechetik und Gemeindedienst

musste nach Düsseldorf umziehen und wurde dort den drei folgenden Seminaren

angeschlossen:

dem Evangelischen Seminar für Gemeindepflege und Katechetik in Düsseldorf,

dem kirchlichen Oberseminar für katechetischen Dienst an Berufsschulen in Düsseldorf

und dem Oberseminar an der Jugendakademie im Rheinland in Radevormwald.

Diese vier Seminare wurden zum Fachbereich Theologie-Religionspädagogik (Abt. Düsseldorf,

Graf-Recke-Straße). Hier wurden Religionslehrer_innen ausgebildet, mit einem Aufbaustudium

konnte man Pfarrer_in werden.

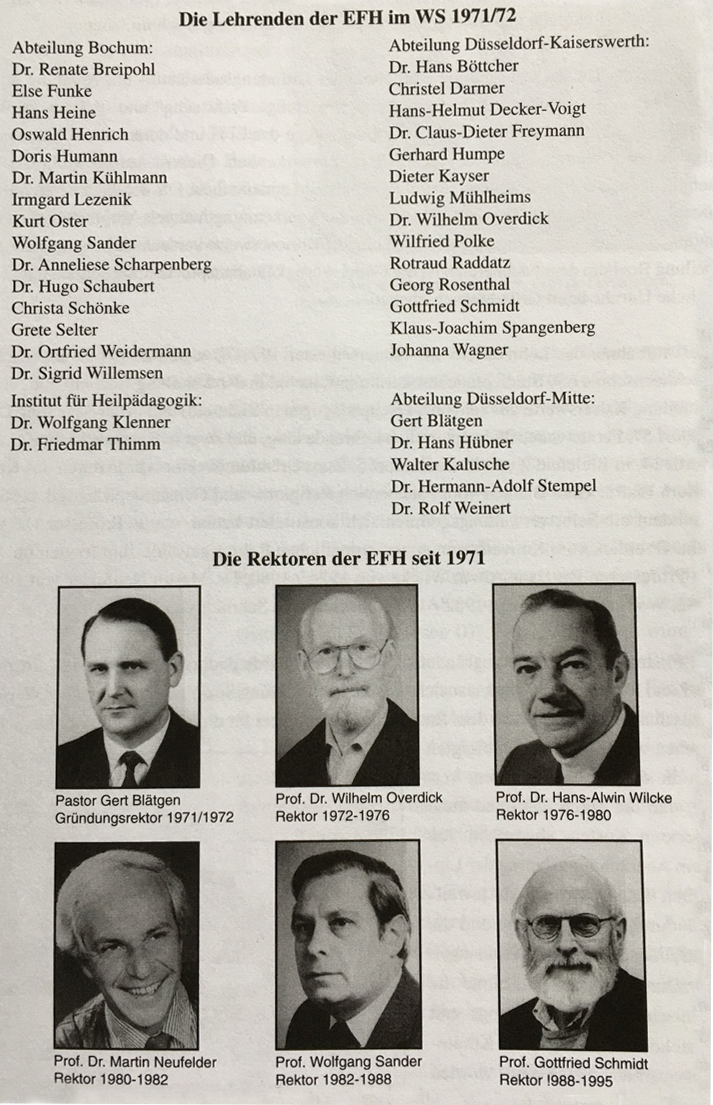

Im ersten Wintersemester 1971/72 waren an der EFH insgesamt 650 Studierende immatrikuliert

(306 in Bochum, 223 in Kaiserswerth, 64 in Bielefeld und 57 in Düsseldorf). Auch die

36 Lehrenden waren verteilt (15 in Bochum, 14 in Kaiserswerth, zwei in Bielefeld und fünf in

Düsseldorf).

Pfarrer Gerd Blätgen vom FB III wurde vom Kuratorium zum

Gründungsrektor ernannt.

Nachdem die Gremien ihre Arbeit aufgenommen hatten, wurde

Prof. Dr. Wilhelm Overdick zum ersten ordentlichen Rektor.

Die Gegenkandidatin Sigrid Willemsen unterlag.

Die Gründung evangelischer Fachhochschulen war nicht unumstritten.

Diakonische Werke und das diakoniewissenschaftliche

Institut Heidelberg befürchteten eine Dominanz der Sozial- und

Humanwissenschaften, welche die Werte der Emanzipation

und Autonomie zu stark betonen würden. Die Landeskirchen

und auch die EKD unterstützten indes die geplante Interdisziplinarität

der evangelischen Hochschulen.

Nach der Gründung wurden aus Schüler_innen Student_innen, Klassenverbände lösten sich auf, denn nun gab es Wahl- und Studierfreiheit. Eingeführt wurden auch demokratische Gremien wie Konvent, Senat, Fachbereichsräte. Rektoren und Dekane wurden gewählt. Der erste Kanzler der Hochschule von 1971-1998, Klaus Meinert, erinnerte sich rückblickend an die bewegten Anfangsjahre: „Zwar war man stolz, nun Hochschule zu sein, dennoch fiel es schwer, aus gewohntem und verschultem Denken herauszukommen. Die neugebackenen Fachhochschullehrer – erst später durften sie sich Professoren nennen – mussten sich an die akademische Selbstverwaltung und an das neue Studierverhalten erst gewöhnen.“

In einem Interviewprojekt von 2020 erinnerte sich eine Studierende an diese Mischung aus Schule und Hochschule. Entweder hätte man beispielsweise in Methoden etwas über „Wiedervorlagekalender“ gehört oder in Soziologie bei „halben Agitatoren von den Uni- Sozialwissenschaften, die irgendwelche linke Soziologen herunterbeteten“. Auch die Studierenden „sortierten“ sich in konservative, brave und andere, welche in die „vom Inhalt her unverständlichen Seminare“ rannten. Studentin der Sozialarbeit in Bochum 1971-1974

Ehemalige Studierende aus der Anfangszeit erinnerten sich an zahlreiche Vollversammlungen, bei denen die Aula in Bochum „brechend voll“ war. Auch in Kaiserswerth gab es Protest: „Das Semester hatte begonnen und eigentlich sind wir sofort in Streik gegangen. Ich könnte heute gar nicht mehr sagen für was, oder gegen was, aber Streik war im ersten Semester richtig wichtig.“ Studentin der Sozialpädagogik in Kaiserswerth 1971-1974

Im Gegensatz zu der Studentin erinnerte sich Klaus Meinert genau an die Gründe der vielen Streiks: „Sie organisierten sich in den verschiedensten Vereinigungen (u.a. „‚Rote Zellen‘ und ‚MSB Spartakus‘) … Sie … demonstrierten gegen das ‚Berufsverbot‘, gegen die ‚Vermengung von Kirche und Staat‘, gegen die ‚Umstrukturierung der Mensa‘, in Kaiserswerth wurde der Eingang zugemauert und das Landeskirchenamt in Bielefeld ‚besetzt‘.“

Aus dem Vorlesungsverzeichnis vom Sommer 1977 in der Sparte Sozialpolitik:

„2.071 Kapital und Arbeit. 1. Die Mehrwerttheorien von Marx

2. Kapital und Arbeit in der BRD Mi 11-13 Uhr, E 8. Vorbedingung:

1) Das Kapital von Karl Marx muß gelesen worden sein.

2) Eine allgemein sozialpolitische Veranstaltung muß nachweislich besucht worden sein.“

(VV SS 1977, S. 63)

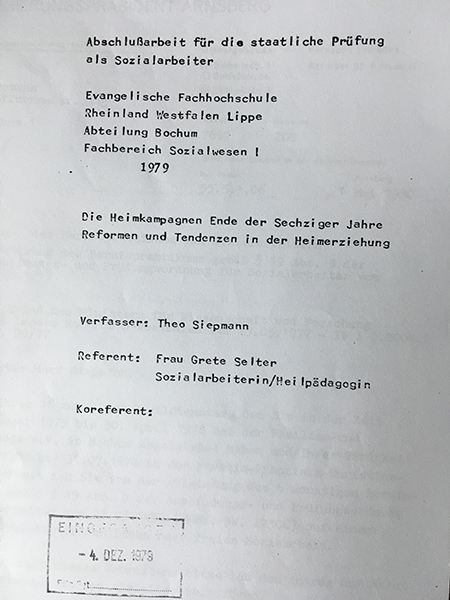

Themen der Abschlussarbeiten aus dem Interview-Projekt

„Möglichkeiten und Grenzen der Behandlung von Drogenabhängigkeit.“

Sozialpädagogik 1974

„Vom Heimkind zum Pflegekind“

Sozialarbeit 1974

„Arbeitslose Jugendliche in Obdach“

Sozialarbeit 1979

„Vergleich zwischen der Arbeit im Kindergarten und in einer Elterninitiative (Kinderladen)“

Sozialpädagogik 1980

„Die Bedeutung der Gesprächspsychotherapie für die Seelsorge“

Religionspädagogik 1980

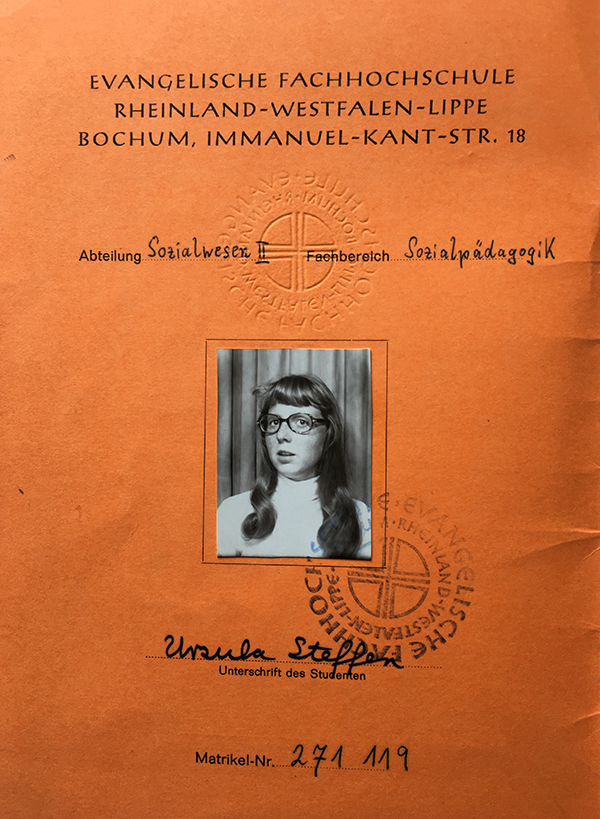

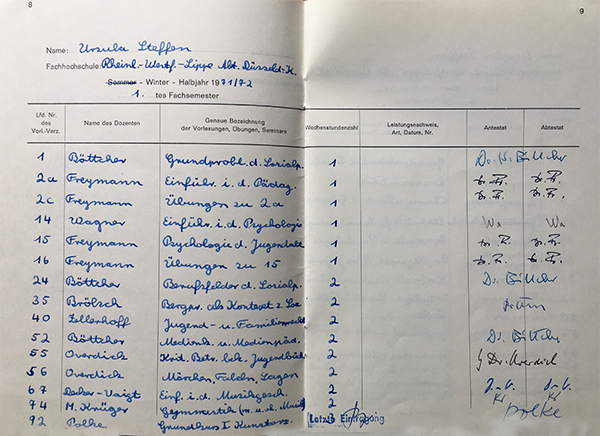

Studienbuch einer Studentin der Sozialpädagogik

Hier wurde noch die Anwesenheit bescheinigt

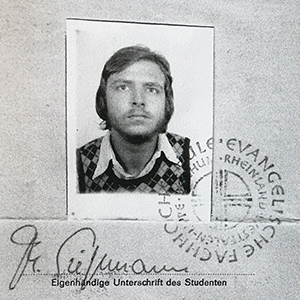

Porträt 70er Jahre

Theo Siepmann

„Ich habe auch heute noch ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich an die Zeit denke. Vor allem

hat mir sehr gefallen, dass ich … für meine weitere berufliche Laufbahn ein sehr breites

Themenfeld mit auf den Weg bekommen habe. … Die klientenzentrierte Gesprächsführung …

hat mir auch in meinem späteren Berufsleben sehr geholfen.”

Theo Siepmann erzählte in unserer Interviewstudie, dass die Auswirkungen der damaligen

68er-Bewegung ein Grund gewesen sein könnte, warum er sich für Sozialarbeit entschied.

Es sei eine Zeit gewesen, in der „man das Gefühl hatte: ‚Mensch, man will irgendwas machen,

wo man mit Menschen zu tun hat, und auch im Sinne von Gerechtigkeit im sozialen Bereich

aktiv werden.“

Theo Siepmann arbeitete später u.a. beim Sozialdienst der AOK Mettmann. Auch die

Gruppenbegleitung der Rheuma-Liga gehörte zu seinen Aufgaben. Danach war er auch im

Sozialdienst eines Krankenhauses tätig, bei einer Selbsthilfe-Kontaktstelle und in Leitungsfunktion

beim Roten Kreuz.

Made by "Rechenzentrum der EvH RWL".